殷弘緒不只是耶穌會士,也是法國科學院士,根據歐洲學術協會通例,會士多會同時作為通訊會士 (Correspondent) 。所以他聖職之餘,亦會向屬會彙報各項職務或研究項目的考察、分析和動向。這正是殷弘緒報導有關景德鎮陶瓷業動態相關的兩封書簡的背景。其實數十年前香港英治時代,學術界和專業人士都隸屬相關學會,而很多學會 (Institute) 也有通訊員之設,撰寫論文及向屬會報導業內或相關學術領域內的新知和動態,發表在學會會刊 (Journal) 上,供會員參考查閱研究引用,學會並代保存論文及登記被引用次數,作為該員會內資歷晉昇的其中一個考慮;其動機與工商科技間諜活動完全無關。而事實殷弘緒亦不是唯一一個向屬會寫信的耶穌會會士,參看《耶穌會中國書簡集》便知。

其實殷弘緒這位神父學者,除了考察陶瓷業外,他還寫了很多有關中國人如何養蠶抽絲、養珠,與及天花藥物的信。他在1734年還有談及中國人如何製作水銀;他還把中國有關科學的著作翻譯成法文。但都沒有他寫的有關陶瓷的兩封信影響深遠,所以知者不多。而事實上,他所撰寫有關景德鎮瓷業的內容極大程度上促進了歐洲瓷業的發展。

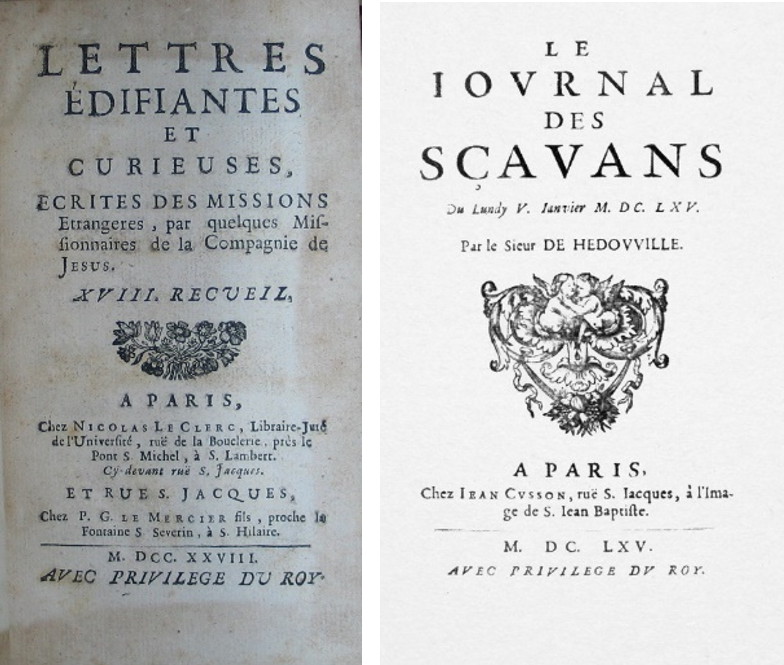

杜赫德《耶穌會中國書簡集》法文版 (左) 及 法國學會會刊 (右)

這兩封是以敘事形式的書信,並不是考察報告、也不是呈文或論文,格式極不嚴謹,綱目不清楚,缺乏詳細描述、分析、考證、研究和論述。根本不具備技術含量和細節。陳述的範圍極其廣泛。原料、成形、釉藥、彩繪、燒造等等綜合介紹,但都只是蜻蜓點水,缺乏深入探討,更遑論技術了。就好像時人寫食經,著重介紹菜肴的買相和食材,但缺乏調料份量及烹飪技巧。實際上許多工藝技術和祕訣,不可能單憑簡單片面的敘述,就可以從書面轉移的。

殷弘緒的信,今日讀之,其實內容有點枯燥,第一封開始簡介時,說他自己讀了《浮粱縣誌》,尤其精讀了第四卷中關於瓷器的章節。然後就花很多筆墨介紹景德鎮的風土習俗人情物理,包括《浮粱縣誌》中所載們逸聞怪事,例如婦女產蛇並以其乳餵詞;在不產大象的景德鎮有一頭母豬產下一頭帶象鼻的小象;和在浮梁有女教友懷胎十六月生子的故事等;外國人讀之如讀旅遊迭聞。

康熙五彩加金花鳥紋八方花盆(左) 及 冬青釉五彩加金花鳥紋大花盆 (右)

他說自己也覺得很奇怪,究竟瓷器是誰發明的?出於什麼目的和什麼偶然機會發明的?《浮粱縣誌》概無記載。他也提到歐洲人都知道福建、廣東等地燒製的瓷器,無法與景德鎮的相比。其中他特別提及康熙徵召景德鎮匠人赴京製瓷一事。我想他應該是指康熙開發琺瑯彩的事。這琺瑯彩,本來就是法國耶穌會引進中國,後來陳忠信神父協成其事的。殷弘緒寫信時,是康熙五十一年,琺瑯彩遲至康熙五十九年始成功。從日譯本再翻譯的中文版中說殷弘緒就此事評康熙為「無知」;但英文版卻說得很清楚:「The reigning Emperor, who neglects nothing, had porcelain workers sent from Jingdezhen to Beijing, together with everything proper for this kind of work; nothing was omitted that would have enabled the work done under his eyes to succeed, but it is stated that this also ended in failure」。中譯應大致為「當今皇上不遺餘力,將瓷工自景德鎮召往北京,配合之所有物品,無一不備,旨在且睹水到渠成,唯事與願違。」所以康熙不單不是「無知」,反而非常「有識」之極。此中譯版本不嚴謹,譯時並無參看原文,是以誤導讀者,是故讀書有疑,務必求證。

康熙胭脂紅地琺瑯彩開光花卉紋碗 (左) 及 藍地琺瑯彩纏枝牡丹紋碗 (右)

他的書信著墨最多的,是詳細敘述了澄泥製土的過程,正如他自己說:「瓷泥是由白不子 (音白墩子 Pe-tun-tse) 和高嶺士 (Gaolings 或 Kaolin) 合成的。」也有解釋什麼是白不子,與及樁石、淘泥、澄泥、製白不子磚的過程。也述及瓷石和高嶺土並非景德鎮土產,乃自鄰縣運來。但其實這也只合事實之一半。康熙時高嶺山雖已開發,但當時景德鎮資源其實簣乏,為了確保製瓷原料供應無缺,因此在周邊縣市開發了多個高嶺土及瓷石礦場,如星子、臨川、餘江、貴溪等地的高嶺土礦。又有餘江、祁門、南港、三寶蓬等地的瓷石礦。殷弘緒的敘述雖不詳盡,但和史實符合。

又述及高嶺土是瓷泥成份之一,與及其加工過程。他敘述應用白不子和高嶺士,必須以適當的比例將之混合。高嶺士和白不子的配方比例為四比六,唯不應少於一比三。亦述及有外商曾購白不子回國試製硬瓷,就是因為沒有加入高嶺土,所以無法成就。如果說製瓷有「秘密」的話,高嶺土就是最大的秘密,而這個在歐洲,當時已是公開的秘密,因為當時邁森瓷廠已發現了高嶺土,而且已投入生產十多年了。幾乎所有歐洲製軟瓷的窯口都知道,但苦無高嶺土可用而已。等同有了食譜,烹調方法也非常很清晰,自家院子也摘了番茄,但就是沒有雞蛋,連最簡單的西紅柿炒蛋也沒法做。所以唯一可以做的就是找下蛋的母雞。

塞夫爾窯1789年阿圖瓦街伯爵瓷盤 (左) 及1778年嘉芙蓮大帝湯盤 (右)

關於瓷釉方面,也有介紹,但只是大而化之,非常粗略。他說最好的釉料是用十分礦物和一分石灰或草灰 (原文是 lime and fern) 而最經濟實惠的配方,乃用不少於三分石灰或草木灰。也簡略地談到白不子和草木灰混合的過程,更提到加水稀釋或加石膏 (Shik-kao) 使之濃稠。英譯就用「Shik-kao」一字,但我奇怪當時歐洲有幾人明白「Shik-kao」 是什麼?而釉藥的配方他又沒有披露。只簡單介紹用生、熟石灰、以草燒灰、以及加水製作灰釉,讓歐洲人讀來一頭霧水。

石膏的主要化學成分是硫酸鈣 (CaSO4) 。歷史上我國南方窯場燒製瓷器,均採用草木灰摻和胎泥作釉;以鈣氧化物 (Calcium oxide CaO) 為主要助熔劑。石灰釉的製作,是用石灰石鍛燒成生石灰,加水消解,變成熟石灰 (即氫氧化鈣 (Calcium hydroxide Ca(OH)₂),再與草木煨燒,利用煨燒草木產生的二氧化碳,把熟石灰變成碳酸鈣 (Calcium carbonate CaCO₃) 灰釉。基本配方為釉灰8%-25%,釉果 (Glaze stone) 75%-92%,視乎需要的透明效果而定釉果的用量比例。簡言之,灰釉 = 釉灰+釉果。其特點是透明性好,光澤度強,釉的表面硬度大。這是殷神父沒有介紹的,但他是法國科學院的院士,這些基本的東西應難不到他的,奇怪為什麼不作詳盡介紹。

北京故宮藏紫紅地琺瑯彩折枝蓮紋瓶(左) 及 五彩瑞獸紋瓜棱執壺 (右)

關於瓷器的成形,殷弘緒有提到以搓泥方式煉泥,目的在使空氣和雜質不留泥中。以製瓷而言,普通一件瓷器,至少要經過二十餘人之手處理才成器,並讚揚這種「分工」制能快速和有效率製瓷。圓器多用辘轤拉坯成形後再修坯,至於有配件的、奇形的;或人像、動物等,會用模具成形,通常分三四個部位組合而成。尤其生產這類器皿的歐洲訂單時,也常採用此法。而大件器皿需要分段拉坯再接合完成。又說一件瓷器, 需要經過七十個工序方能完成。但這些是什麼工序,他卻沒有述及。這正合我們常說的「七十二道工序」,但第七十一道「茭草」和第七十二道「裝桶」,是運輸包裝方法,基本上和製瓷工藝無關。所以殷弘緒說七十道工序也是對的。

但殷弘緒對瓷器彩繪畫匠的評語,顯示了他對藝術的要求頗高,他認為這些負責繪畫指定部份的分工制畫工,甚至引申到全部窯廠畫工,並沒有專業的美術水平,其中又以人像畫得最差;若放在歐洲,只合初級學徒的水平。這可要怪殷弘緒了,其實他也應該知道,窯廠裡的全是畫工,不是畫家,無法和歐洲繪畫作坊的水平相比。若論繪畫人物,國畫人物是形象化多於類似西洋油畫的細節素揩寫真。尤其繪畫西洋人物,以一生未見過洋人和西婦的窯廠畫工,根本就畫不來。我們今日看古瓷上的西洋人物繪畫,這點就很明顯了。倘若繪瓷用郎世寧的筆觸技法,可能數年方得一件。

北京故宮藏五彩故事人物棒槌瓶三致

殷弘緒信中也介紹了所謂「polished metal mirrors」(法語mirois ardens即火鏡) 色釉,應該就是金紅釉,也介紹紅釉、釉裡紅、吹紅 (Soufflé red) 和灑紅釉,只言是製作困難,無比珍貴,價格甚高,至於製作方法和配方則付之闕如。信稍後又提到吹紅的方法是把吹管的一端用紗包緊再沾紅料,然後將管子對著瓷器噴吹。

但在1722年他的第二封信,則更正了釉裡紅呈色並非來自礬,而是得自銅和加了童子尿 (Boy’s urine) 的釉漿。又補充介紹了豆青 (Tauchin) 、天青釉 (azure) 、龍泉 (Longquan ) 、灑藍、窯變 (Yao-pien or 'transmutation) 、烏金釉 (Mirror-black) 和紫釉 (Tsiu) 等的介紹,又介紹薄胎瓷的製法、滑石的用途、但亦無詳述工藝和配方。

北京故宮藏冬青釉暗花海水龍蘿蔔尊(左) 天藍釉花觚(中) 豇豆紅釉萊菔瓶 (右)

第一封信也有詳細介如何研磨青料,如何以礬 (copperas) 製紅,如何以透明石 (應該是石英) 製玻璃白,如何以鉛粉、銅粉得銅紅、銅綠的過程。這大概是全信中除製白不子之外敘述得最詳盡和真實的一段文字了。但接著敘述,說按中國書本 (Chinese books) 上介紹如何加鉛。硝、礬而得黃、紫彩,卻又含糊了。最後說教友窯工和他說,彩料「diluted with gum-water」,意思應是「以膠水稀釋」,但按日譯本重翻的中文本,則譯作「用橡水溶解」,真有點不知所云。遺憾的是這由日譯中的版本,也流傳甚廣。

北京故宮藏礬紅彩雲龍紋杯及碟

他又提及一種他從未見過的外層鏤空、中央可置裝液體的杯子,杯與外層連成一體的雙層瓷器。「It is all perforated like cut paper work, while inside it is a cup for holding a liquid. The cup is in one piece with the perforated envelope」。這在法文本和中、英譯本皆無法印證是何物事。有瓷友認為是鏤空轉心瓶一類,但愚見認為時序不對,康熙時唐英尚未督陶,轉心瓶仍未開發。我想可能是景德鎮特有的「影青玲瓏瓷酒杯連盞托」一類的瓷器。但香港大學藝術博物館收藏的一件金屬鑲嵌的康熙鏤空雙層玲瓏碗,和荷蘭吕伐登 (Leeuwarden) 公主宮陶瓷博物館 (Princessehof Ceramics Museum) 的一件同款式的鏤空雙層碗則解答了這疑惑了。

香港大學 (左) 及 荷蘭公主宮 (右) 藏的鏤空雙層玲瓏碗

殷弘緒第一封信有提及描金 (gilding) 和第二封信的鎏金 (gilt)。也敘述了景德鎮用真金研磨成粉,以金子和鉛粉三十比三的配分,以膠水稀釋應用。但在1722年的第二封信,他卻認為用硝酸熔解銅可得接近金的顏色,但中國人卻不知道硝酸和王水,而要用相對簡單直接 (可能是沒這麼科學之意) 的方法。

但實際上「亮金」是十七世紀末,德國化學家約翰•孔克爾 (Johann Kunckel 1630-1703) 通過在王水 (濃硝酸與濃鹽酸按1∶3 比例混合物) 中將硫酸亞鐵溶液 (Ferrous Sulfate) 添加到金溶液中,得到沉澱金粉。再將金粉與精細研磨的矽酸鉛助熔劑 (Lead-silicate flux) 混合,並施於器皿之上,再在窯中燒結才發現的。殷弘緒來自歐洲,又是法國科學院院士,這對他來說,是知識範圍內的事,但康熙時這技術我國未有,直至清末才傳入,我在《金彩工藝》一文有和瓷友分享過了。

法國塞夫爾工窯十八世紀琺瑯彩描金蓋瓶

但奇怪,姑勿論中國工匠是否對王水溶解銅和金的方法無知,但為什麼殷神父當年不無私地把這科學知識傳授給教友匠人呢?如是,這亮金工藝便不會遲來百多年了。這是我不解的!

殷神父在第一封信的其他篇幅,都用在描述窯廠工作概況,例如窯爐、裝匣缽,產品款式、造型、燒窯過程、窯工生活、當地民生等;對於製瓷技術、工序、工藝均大而化之;尤其在燒造時,對窯火的精準度把控沒有詳述。實際上,就算今天的景德鎮,經驗老道的把樁師傅,也是寥寥無幾。至於他個人的其他感想和對教務的希冀等等,則無關宏旨了。

但相對我認為第一封信較全面,涵蓋面亦廣,對一般歐洲平民而言,確是具震撼性的。而第二封信雖列出的廿一點遺補;雖然有補充性的資料,但實際很多是重覆第一封信的內容,不過加了枝葉而已,讀來反而艱澀,沒多大驚喜。我個人認為第一封信資訊性強和衝擊力大,比第二封重要。可惜翻譯時錯漏頗多,這麼多年都沒有陶瓷業者或學者補充資料和更正,有點遺憾了。

北京石刻藝術博物館耶穌會士墓碑區 - 殷弘緒墓碑在右側第四位置

原圖:作者提供––頂圖為康熙五彩竹紋筆筒 (左) 及 灑藍地五彩人物紋筆筒 (右)

投票已截止,多謝支持